近年来,“傻子共振”一词频频出现在互联网上,用来形容“愚蠢的人通过互联网和算法集结”。引用者往往还会为其加上一个权威出处——美国社会学家戈夫曼“所著”的《傻瓜的共振:组织内愚弄的行为》。近日,传播学者等专家对其辟谣。事实上,戈夫曼从未写过这本书,也从未提及过这一概念。“傻子共振”是一个伪概念,对其不当引用也经常伴随着情绪化攻击,造成网络对立。

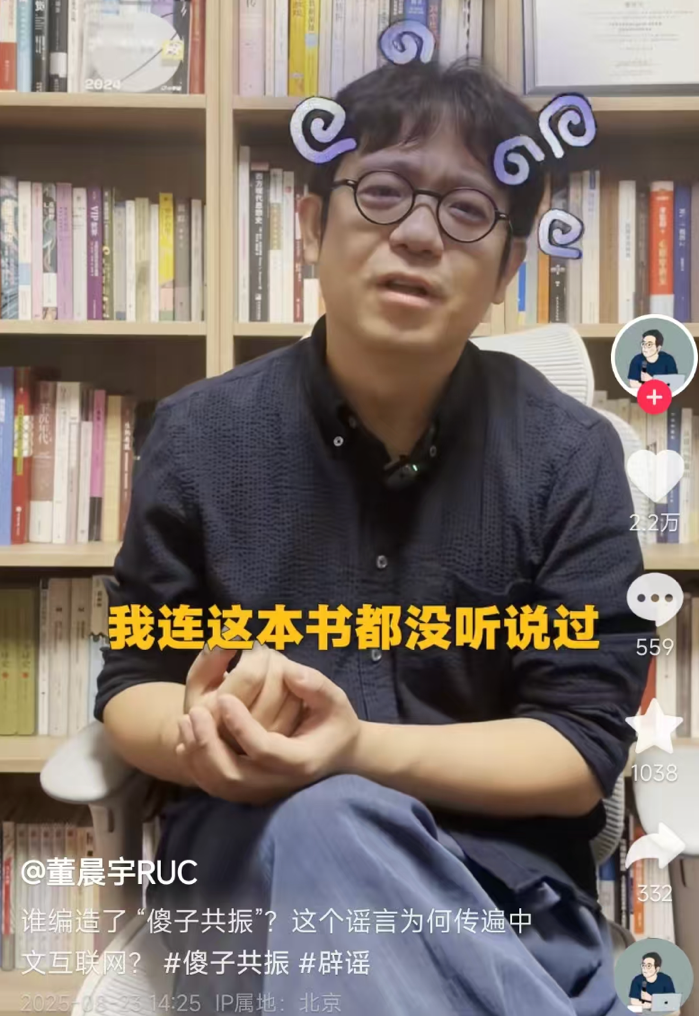

人大副教授董晨宇发布辟谣视频

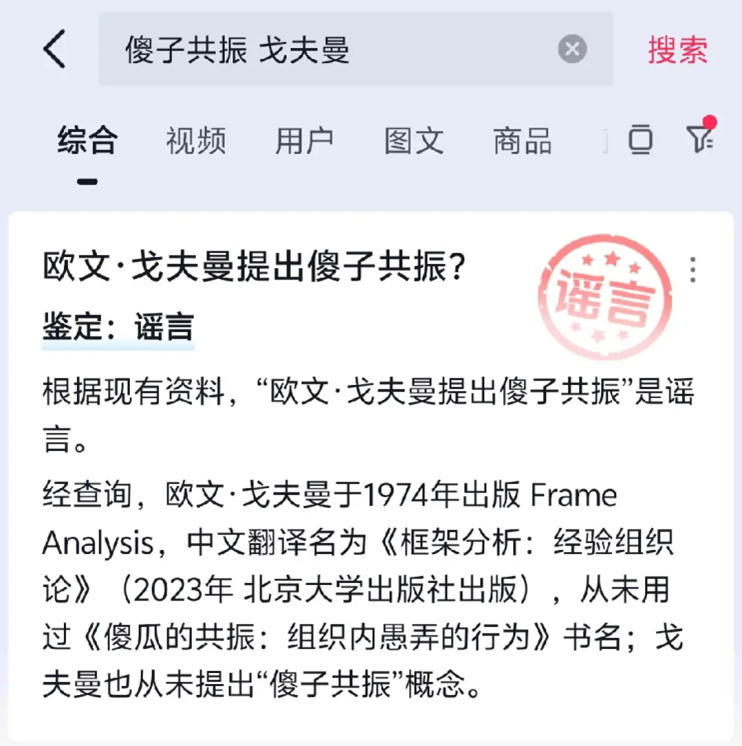

“我就是研究戈夫曼的,我咋没听说过他提出过这个概念”,中国人民大学新闻学系副教授董晨宇在近日发布一则视频中对“傻子共振”的出处进行了辟谣。他表示,不仅戈夫曼从未表达过“傻子共振”这一概念,英文学界也从未有过类似的表达。这一说法极有可能是来自中文网络作者的杜撰,并不具有任何严谨的学术价值。抖音辟谣卡也明确显示,“戈夫曼提出傻子共振”是谣言。

中国新闻社近期发布的《“傻子共振”这类造词闹剧,该歇歇了》一文,梳理了“傻子共振”一词从“网友随笔”变成“社会学理论”的过程:2023年5月,有网友在某问答社区用“傻子共振”形容信息茧房的负面影响。不到两年,它被某些自媒体绑定算法、短视频等,虚构出学术出处,演变出一场造词闹剧。

至于这样一个伪概念为何能在互联网广泛流传?董晨宇在辟谣视频中分析,除了虚假的权威背书,“傻子共振”四个字提供了一个极其简单、极具情绪煽动性的金句模型,符合将日常认知中将问题简化这一思维习惯。“例如,公司项目失败了,你对领导和同事一肚子气,看到这个词,马上给自己找了个解释,傻子共振呗!”同时,人们转发“傻子共振”的文章时,可用来证明自己不是傻子,而是清醒的少数派,这在社会心理学中符合“第三人效应”。

有些人认为,虽然“傻子共振”出处是假的,但道理是真的。董晨宇解释,“傻子共振”从科学角度看同样站不住脚。他表示,“傻子共振”接近心理学中的“从众心理”。然而,一方面,人们从众不一定因为傻,“例如,领导和同事都在支持方案A,你支持方案B也不敢说——这并非傻子共振,而是你觉得为了一个工作没必要较真,较真才叫傻子呢!”另一方面,面对压倒性多数,人们也不一定会从众,互联网上大量的“喷子”就是例证。

“傻子共振”一词的滥用对网络交流造成了负面影响。中国新闻社在文章中表示,“傻子共振”本质上是语言腐败。“傻子”二字天然带有智力优越感,使用者在用这个概念时,会无形中完成“自我智性加冕”与“他者认知贬低”的操作。随之而来的,就是用标签替代论证、用情绪替代逻辑。“我说的你不懂”的傲慢与“你不同意便是傻子”的暴力会扼杀对等交流的空间。寓于其中的二元对立思维,会让公共讨论跳过“理解差异”的环节,直接进入“站队攻击”的阶段。

抖音辟谣卡说明“傻子共振”是谣言

因此,“傻子共振”本身就是一个伪概念,它凭借虚假的权威背书、简单又煽动的表述、以及能制造优越感等特点流传了开来,对人们在互联网理性交流造成了负面影响。董晨宇在视频中表示,“傻子共振”给我们最大的启示,或许不是去嘲笑那些传播者,说他们才是傻子,而是提醒我们每一个人,对于世界的复杂性要心存敬畏,遇到唬人的概念,多问一句“真的有道理吗?”

凡本网注明“来源:XXX(非中国财经消费)”的内容,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如有侵权等问题,请及时联系本网,本网将在第一时间删除:gkjnet@qq.com